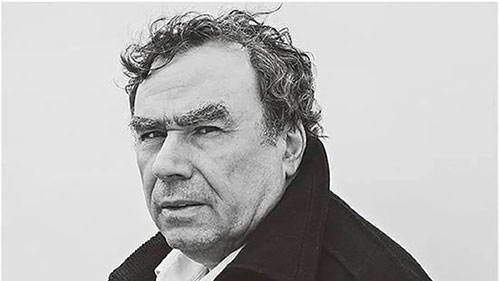

Benjamin Stora : Pourquoi la France tarde à reconnaître les massacres du 8 mai 1945 en Algérie

Benjamin Stora : Pourquoi la France tarde à reconnaître les massacres du 8 mai 1945 en Algérie

Par: Makhlouf Mehenni 05 Mai 2025

https://www.tsa-algerie.com/benjamin-stora-pourquoi-la-france-tarde-a-reconnaitre-les-massacres-du-8-mai-1945-en-algerie/

Pour les 80 ans des massacres de 1945, Benjamin Stora décortique pour TSA ce qui s’est passé dans les villes algériennes de Sétif, Guelma et Kherrata, au lendemain de la Seconde guerre mondiale.

L’historien spécialiste de l’Algérie décrit des massacres de "grande ampleur", même en prenant les estimations les plus minimalistes du nombre de victimes.

Benjamin Stora évoque aussi le rôle de ces événements dans le passage à la lutte armée qui a abouti à l’indépendance de l’Algérie et aborde le volet de la reconnaissance de ce crime par la France d’aujourd’hui.

Peut-on considérer les massacres de 1945 comme un tournant dans l’histoire du mouvement national algérien ?

C’est une étape importante dans la conscientisation d’une partie de la jeunesse algérienne qui est entrée en politique en raison de ces massacres qui ont eu lieu en mai-juin 1945. Des gens comme Kateb Yacine ont expliqué qu’en étant jeunes à l’époque, ils ont été fortement marqués par ces massacres qui les ont poussés à l’engagement politique.

Donc, c’était l’entrée en politique d’une fraction importante de la jeunesse. La deuxième chose très importante c’était l’autre fraction de la société algérienne qui a été démobilisée, c’est-à-dire les soldats qui ont pris part à la Seconde guerre mondiale.

Ils étaient environ 170.000 hommes. À leur retour, ils ont découvert les massacres et ils ont été frappés par l’ampleur car ils avaient combattu pour les idéaux de liberté, contre le nazisme, etc. C’est donc une autre partie de la jeunesse algérienne qui va s’éveiller à la conscience politique.

Et puis il y a une troisième chose importante. Le mouvement nationaliste algérien s’était construit sur un modèle tout à fait classique, c’est-à-dire en faisant des tracts, des manifestations, des réunions de protestation…

En particulier le mouvement qui a été créé un an auparavant par Ferhat Abbas et en partie par Messali Hadj, les Amis du manifeste et de la liberté (AML).

Le mouvement couvrait la totalité du territoire algérien et comptait 100 000 adhérents, ce qui dénote de l’engagement populaire. Après les massacres, une partie des adhérents des AML s’est mise à se demander dans le fond si la contestation démocratique suffit, s’il ne fallait pas réfléchir à d’autres types d’action face à un tel déchaînement de violence.

C’est donc un élément déterminant dans le déclenchement de la lutte armée moins de 10 ans plus tard, le 1er novembre 1954 ?

C’est un élément important dans la conscientisation d’un certain nombre de jeunes, dont des plus célèbres sont Ahmed Ben Bella et Hocine Aït Ahmed, qui vont créer en 1947, à l’intérieur du PPA-MTLD, l’Organisation spéciale (OS), une organisation clandestine pour préparer la lutte armée.

Effectivement mai-juin 1945 a joué un rôle très important dans l’émergence, à l’intérieur du PPA MTLD, de jeunes qui vont plaider pour le passage à la lutte armée, deux ans plus tard seulement, pas 10 ans. Il y avait aussi au sein du parti ceux qui avaient décidé de monter au maquis avant 1954. Je pense notamment à Krim Belkacem et Amar Ouamrane qui sont montés au maquis en 1947.

Ce ne sont pas les massacres du 8 mai 1945 qui ont créé le mouvement national. L’Étoile nord-africaine a été créée 20 ans auparavant, en 1926. Mais ces massacres ont constitué un tournant effectivement dans l’histoire de la formation du mouvement nationaliste algérien. La répression a poussé à la radicalité.

Qu’est-ce qui s’est passé le 8 mai 1945 en Algérie ?

Il y avait déjà eu des manifestations le 1er mai, pour les droits sociaux. Le 8 mai, c’était la victoire contre le nazisme, et des appels ont été lancés pour d’autres manifestations pour exiger la libération de Messali Hadj qui était déporté à Brazzaville, au Congo, le 23 avril.

Les manifestations c’était à la fois pour fêter la victoire sur le nazisme, demander d’indépendance et réclamer la libération de Messali.

À Sétif, un policier a tiré sur le porteur du drapeau algérien. À partir de là, les manifestants se sont retournés contre les Européens et la répression s’est mise en place sur l’ensemble du Constantinois. Elle a duré deux mois, entre mai et juin 1945. Les représailles ont débordé sur les villages et il y a eu effectivement des milliers et des milliers de morts.

Comment s’est déroulée la répression ?

C’est sordide, on ne peut pas raconter tous les détails. Il y a eu effectivement l’armée qui a commis des exécutions sommaires, il y a eu des bombardements de l’aviation sur les villages, il y a des bateaux au large qui ont tiré sur les villages et puis il y a eu la formation de milices européennes armées qui ont aussi commis des massacres, notamment à Guelma.

C’est des représailles généralisées, les gens se sont fait tirer dessus au hasard. On prenait les gens dans les rafles et on les assassinait.

C’était des militaires et des gens armés contre des civils. C’est là que des Algériens, notamment ceux qui avaient une expérience militaire et savaient manier les armes, comme Ahmed Ben Bella et Amar Ouamrane, se sont dit : puisque c’est ainsi, nous aussi il va falloir qu’on s’arme.

Qu’en est-il du bilan de ces massacres ?

Les nationalistes du PPA ont avancé dès l’été 1945 le chiffre de 45 000 morts et les autorités coloniales avaient fait état de 1200 morts. Plus tard, il y a eu les travaux des historiens. Il y a eu la découverte des archives américaines qui avançaient le chiffre de 30 000 morts. D’autres historiens, comme Gilbert Meynier, ont avancé ensuite des chiffres tout aussi importants, de 15 à 20 000 morts.

Au-delà des polémiques sur les chiffres, ça reste un grand massacre commis en quelques semaines, et la proportion entre le nombre d’Européens et d’Algériens tués, c’est pratiquement un rapport de 1 à 100.

Le chiffre officiel de l’époque, 1200 morts, est-il toujours maintenu en France ?

Non, dans les manuels scolaires on parle d’un chiffre de 15 à 20 000 morts.

Malgré cette horreur, cet épisode n’a été découvert que tardivement en France….

J’ai parlé de Sétif dans ma thèse en 1978. Mais ce n’est pas parce qu’on fait une thèse que ça rentre dans la société, ce n’est pas si simple.

Par contre, là où ça a commencé à être connu, c’est lorsque Jacques Chirac, en 2005, avait demandé à son ambassadeur en Algérie Hubert Colin de Verdière, de faire un discours à Sétif. Dans son discours, l’ambassadeur avait expliqué qu’il y avait eu une tragédie inexcusable.

C’est cet acte politique d’État qui a fait connaître à la société française l’ampleur de ce grand massacre de 1945 que les gens ne connaissaient pas avant et qui n’était pas enseigné dans les écoles.

Un autre ambassadeur (de France en Algérie), Bernard Bajolet, a fait un autre discours en 2008 à Guelma où il a reconnu la responsabilité de la France dans ces massacres. Donc, ça ne fait pas très longtemps que cela a commencé à être connu. Aujourd’hui, c’est entré dans des manuels scolaires en France, en terminale, et puis il y a des travaux d’ historiens qui ont contribué à faire connaître tout cela.

Les massacres de 1945 en Algérie ont contribué à faire connaître d’autres massacres, comme celui de 1946 à Haïphong, en Indochine, ou celui de Madagascar en 1947.

C’est-à-dire, à travers l’ampleur des massacres de Sétif, on a découvert d’autres massacres qui ont eu lieu pendant ce qu’on appelle la période de la décolonisation. Parce que le premier qui a été reconnu comme massacre, c’est celui de Sétif. Ça a ouvert en France une période de découverte de ce qu’a été la réalité de la décolonisation. C’est ainsi qu’a progressé la connaissance de l’histoire.

Par exemple, ce n’est que maintenant qu’on découvre la réalité de la conquête de l’Algérie, de 1830 à 1890. Les Français ont découvert par exemple récemment avec les déclarations de Jean-Michel Aphatie ce qu’avait été la conquête de l’Algérie.

Ils ignoraient absolument tout des massacres. Il fallait des éléments, à la fois des travaux d’historiens, des prises de parole médiatiques et politiques, pour faire progresser la connaissance. L’histoire coloniale de la France n’a pas été transmise. À chaque fois il a fallu des batailles.

Pourquoi cette simultanéité des massacres dans une période censée être celle de la victoire sur la barbarie ?

La France voulait conserver son empire colonial parce que, pour elle, c’était un moyen de puissance internationale. En 1945 a eu lieu la conférence de San Francisco où les États-Unis et l’URSS ont demandé le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, c’est-à-dire le passage aux indépendances.

C’était dirigé contre les deux principales puissances coloniales de l’époque qui était la France et la Grande-Bretagne. Ces deux puissances coloniales ont été confrontées à ce mouvement des peuples.

La Grande-Bretagne était confrontée au soulèvement de l’Inde, et pour la France c’était le début de la guerre d’Indochine qui a duré de 1946 jusqu’à la défaite de Dien Bien Phu en 1954, qui était très importante d’ailleurs pour les Algériens. Tous ces massacres étaient consécutifs en fait à des processus de soulèvement pour la décolonisation.

Dans votre rapport remis au président Emmanuel Macron, vous n’aviez pas proposé la reconnaissance des massacres de mai 1945. Pourquoi ?

Parce que ça avait déjà été fait. En 2005 et 2008, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy avaient déjà fait des déclarations sur ces massacres. Lorsque le président Emmanuel Macron s’est adressé à moi, la question dans ma tête c’était la guerre d’Algérie sur laquelle il n’y avait jusqu’alors aucun geste de l’État français, concernant notamment les assassinats des grands dirigeants de la révolution algérienne. Je me suis dit qu’il faut avancer vers la guerre d’indépendance maintenant, et ne pas rester en arrière. Aussi, je me suis déjà battu pour Sétif lorsque j’avais proposé à Jacques Chirac la déclaration de Sétif avec Hubert Colin de Verdière.

Des députés français sont sur un projet de résolution reconnaissant les massacres de 1945. Pensez-vous que cela peut aboutir ?

Ce n’est pas nouveau. Cela fait maintenant plusieurs années que des députés déposent des projets de demande de reconnaissance par la France des massacres de Sétif, mais cela a été repoussé à chaque fois. Il y a une nouvelle tentative maintenant qui a été faite je crois par le groupe des Verts.

Une motion a été déposée à l’Assemblée nationale, mais franchement je ne crois pas que ça va aboutir, parce que, en ce moment, il n’y a pas de majorité, il y a le poids de l’actualité, le poids de l’extrême-droite qui est très puissante maintenant en France et qui veut absolument qu’on ne reconnaisse rien du tout. Ils sont importants et la bataille est difficile.