par Hugo DUFILS

- in NON FICTION, Date de publication • 26 mai 2021

- https://www.nonfiction.fr/article-10826-benjamin-stora-une-histoire-partagee.htm

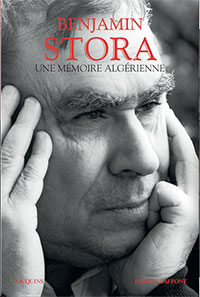

Benjamin Stora. Une mémoire algérienne, 2020, Robert Laffont, 1088 pages, collection « Bouquins ».

Entre récits individuels et collectifs, écrits autobiographiques, parcours militant et universitaire, ce recueil aide à mieux comprendre l’historien Benjamin Stora.

L’histoire d’un engagement militant

La première partie du volume, articulée autour de trois ouvrages, est consacrée aux « écrits autobiographiques ». Ces derniers renouent le fil des liens intimes qui se sont construits entre les engagements militants de l’historien et son parcours de chercheur. Engagé très tôt dans une formation trotskiste et investi durant ses années d’études au sein de l’Organisation communiste internationale (OCI), dirigée par Pierre Lambert, puis militant socialiste, le début de ses recherches s’inscrit dans une période dominée par les idéologies collectives. Cette adhésion forte aux idéaux révolutionnaires a évidemment marqué son travail, comme il le rappelle dans La Dernière génération d’octobre. Aussi, cette aspiration poussait-elle à diriger son regard vers le sud, et surtout l’Amérique latine, le Pérou ou le Chili d’Allende.

Pourtant, son engagement à l’OCI ne l’a pas empêché d’entamer ses travaux historiques sur la question algérienne. Sa thèse de doctorat, consacrée à Messali Hadj, illustre cette double trajectoire individuelle et politique. Les raisons du choix de ce sujet sont éminemment politiques puisque l’ancien leader du Mouvement nationaliste algérien (MNA) était une référence importante du milieu communiste internationaliste et jouissait d’une place « privilégiée », en tant qu’exclu et exilé dans l’imaginaire des jeunes militants.

Néanmoins, ce goût pour l’histoire traditionnelle allait entrer en dynamisme avec les déchirements personnels et le traumatisme d’un univers disparu, plongeant ainsi l’auteur dans une quête de compréhension de son propre univers de référence, en tant qu’enfant issu d’une famille de « juifs pieds-noirs ». À cet égard, l’ouvrage Les Clés retrouvées, qui fait référence aux clés de l’appartement familial de Constantine, constitue une illustration vibrante de cette nostalgie du monde disparu de son enfance. Ce retour à l’origine n’est cependant pas antinomique avec la marche vers l’assimilation qu’une grande partie de cette communauté a connue sous l’effet de la puissance de l’acculturation française.

Même si son histoire personnelle l’avait éloigné de l’héritage algérien, le passé revient et s’invite dans le présent de l’historien à travers la proximité avec la « petite histoire ». Les affrontements claniques et familiaux au sein des mouvements nationalistes algériens et les souvenirs familiaux vont progressivement guider ce choix d’aller de l’autre côté, de comprendre d’ou il venait lui-même, pour mieux appréhender ce monde de l’intérieur.

Aussi, cette partie autobiographique de l’historien s’appuie sur des récits singuliers mêlant des réflexions sur l’histoire de son engagement, des analyses historiographiques sur l’écriture de l’histoire, le choix de ses archives et la construction d’un savoir historique comme discipline universelle. À cet égard, le livre Les Guerres sans fin nous éclaire sur la richesse du corpus d’archives utilisé par Benjamin Stora. Ce dernier s’est appuyé sur des archives traditionnelles comme les sources militaires, étatiques, administratives ou judiciaires, mais s’est également penché sur la fabrication de la mémoire et des imaginaires à travers les images, les photos et les archives privées. Cette diversité des sources illustre ce souci d’embrasser à la fois les récits de la « grande histoire », des acteurs conventionnels et étatiques, ainsi que les expériences de l’intime, de l’histoire familiale.

Ce retour à une histoire de proximité avec son passé oscille entre témoignage et travail historique. Au plus près des réalités vécues durant son enfance algérienne, puis soumises à l’analyse critique, cette première partie retrace toute l’ambition de l’historien militant, du témoin, confronté à son passé et au doute que le désenchantement a provoqué sur ses certitudes. Car l’intérêt pour la question algérienne n’est en réalité pas si intuitif. Le traumatisme de l’exil a conduit à mettre à distance cet héritage, qui s’inscrit dans une histoire communautaire marquée par plusieurs exils, d'abord en 1870 après l’adoption du décret Crémieux, puis en 1940 sous le régime de Vichy et enfin à l’été 1962. Le texte qui inaugure la partie « histoire » de ce recueil, intitulé Les Trois exils, y est justement consacré. Il contribue à éclairer l’histoire de la présence juive en terre algérienne et donne à voir la quête d’une préservation des origines qui a traversé plusieurs générations.

Une histoire entre deux rives

Les rapports entre l'Algérie et la France sont passionnés et conflictuels. L’auteur, par cette quête des origines et cette réalité conjointe d’un présent qui porte les stigmates d’un univers enseveli, aurait pu devenir l’hagiographe d’un camp. Mais il est resté à l’écart des passions partisanes et a développé une méthode qui, au-delà de l’égo-histoire, tient à distance sans les masquer les émotions et la nostalgie d’un temps lointain. Bien qu’irréductible au départ à la « vision des vaincus » – notion éponyme de l’ouvrage de Nathan Wachtel –, l’historien cultivait déjà le souci de tenir un équilibre entre les différentes composantes de sa mémoire, algérienne et française.

Cette plongée dans l’histoire des relations entre la France et l’Algérie et les rapports entre les Algériens eux-mêmes rappellent à quel point Benjamin Stora a toujours regardé « des deux côtés ». Ne cultivant ni l'obsession de l’histoire coloniale, ni le tropisme des dissensions internes caractéristique des mouvements nationalistes algériens, son travail illustre cette volonté de ne pas se ranger d'un seul côté de l’histoire. Cette volonté de ne pas prendre position dans les termes des clivages enflammés sur la question algérienne l’a justement conduit à écrire, dans La Gangrène et l’oubli, la réalité des tortures, l’utilisation du napalm par l’armée française, notamment lors du plan Challe exécuté de 1959 à 1961, tout en rapportant les exactions du FLN.

C’est avec cette même logique d’objectivation qu’il met en discussion, dans Le Mystère de Gaulle, l’ensemble des réactions françaises et algériennes au discours du 16 septembre 1959 par lequel le général évoque l’autodétermination comme principe fondamental de sa politique à l’égard de l’Algérie. De même, dans François Mitterrand et la guerre d’Algérie, il interroge la politique mise en œuvre en matière d’application de la peine de mort par l’ancien Président de la République socialiste lorsqu’il était ministre de la justice sous la IVe République (1956-1958).

Ces contributions embrassent toutes les dimensions de l’histoire des relations entre la France et l’Algérie. Celle des grands acteurs – comme de Gaulle –, mais aussi tout ce qui participe d’une histoire transmise sans être écrite. A ce titre, on peut parler de Benjamin Stora comme d’un historien de la restitution, qui a souhaité redonner corps à des faits, faire surgir des mémoires oubliées, fracturées, et inscrire le passé familial et sa propre trajectoire de vie comme un matériau historique indispensable à la compréhension de ces relations pluri-séculaires.

Vers une histoire réconciliée ?

L’apport de ce recueil est double. Il permet de mieux appréhender les liens étroits et uniques qui ont façonné les rapports entre l’Algérie et la France. De plus, à travers ces choix éditoriaux, il offre une grille de lecture intéressante pour mieux saisir toutes les conflictualités associées à la guerre d’Algérie : une guerre coloniale, nationaliste et une guerre civile.

Il contribue également à la valorisation du travail de dialogue des mémoires qu’a engagé Benjamin Stora, qui préfigure d’ailleurs le chantier ouvert sur la réconciliation des mémoires française et algérienne. L’utilité de ce recueil, au regard de l’actualité des relations franco-algériennes, est sans nul doute d’apporter des réponses supplémentaires à ce travail de dialogue et de transmission, ainsi qu’un regard objectif sur les blessures du passé, gage d’une mémoire partagée face au danger de la rumination et du cloisonnement idéologique.