PRÉFACE de Benjamin STORA

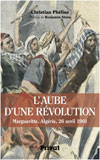

Le 26 avril 1901, à une centaine de kilomètres d’Alger, la population musulmane d’un petit centre de colonisation vinicole dénommé « Margueritte » se soulève contre la présence française. On compte cinq victimes parmi les Européens. La répression se veut exemplaire.

Le 26 avril 1901, à une centaine de kilomètres d’Alger, la population musulmane d’un petit centre de colonisation vinicole dénommé « Margueritte » se soulève contre la présence française. On compte cinq victimes parmi les Européens. La répression se veut exemplaire.

« Si la France laisse subsister ce régime, elle perdra l’Algérie ou elle aura fatalement à réprimer des insurrections encore plus terribles » prophétise pourtant un journaliste de la Dépêche de Toulouse après le procès d’assises où furent jugés plus de cent inculpés. Ne suffirait-il pas de remplacer « ou » par « et » pour décrire avec exactitude l’impasse dans laquelle s’enfermera la puissance coloniale en déniant de manière persistante tous droits économiques et politiques à la grande masse de ses « sujets » ?

Qu’un demi-siècle avant la guerre d’indépendance, une révolte villageoise n’ayant pas duré plus de huit heures ait pu suggérer un pronostic aussi lucide souligne combien cet épisode d’apparence minime est révélateur des réalités de la « pacification » coloniale comme des formes souterraines de résistance qui y cheminaient.

À partir des archives du Gouvernement général, de la Chancellerie, de la Chambre des députés, l’historien français Charles-Robert Ageron avait bien retracé comment le statu quo colonial s’était en définitive rétabli après cette alerte de 1901. Il fallait encore explorer les fonds de l’armée de terre, de la cour d’assises de l’Hérault ou du bagne de Cayenne, aussi bien que l’ample couverture que la carte postale, la presse illustrée ou le roman algérianiste donnèrent de cette affaire. En Algérie même, les traces écrites ou orales qu’elle laissa localement dans la mémoire collective mériteraient encore d’être recueillies. Mais déjà le plus grand prix s’attache à ces échos déformés de la parole des colonisés d’alors que les procédures officielles laissent exceptionnellement filtrer : interrogatoires, confrontations, recours, pétitions.

A partir de l’ample matériau ainsi rassemblé, cet ouvrage offre de l’événement un récit aussi vivant que précis, attentif tant aux destins individuels qu’aux forces collectives, et qui en dégage au mieux la portée annonciatrice. Pour la première fois, se trouvent restitués le déroulement de la journée du 26 avril, les exactions occultes perpétrées sous couvert du respect d’un état de droit républicain, l’embarras d’une riposte prétendant réduire l’affaire à autant de crimes individuels de droit commun, les multiples tracasseries administratives auxquelles le Code de l’indigénat permit encore de soumettre les acquittés.

Christian Phéline, son auteur a, comme moi-même, connu la fin de la présence française en Algérie, puis il a suivi avec sympathie la construction d’une Algérie indépendante sans méconnaître ni les limites d’une telle entreprise, ni la force des insatisfactions qu’exprime aujourd’hui l’essor des « printemps arabes ». Pour notre génération, née entre deux époques, entre deux pays, se soumettre à la modestie et à la probité requises de l’historien est l’une des manières de dépasser les préjugés du passé ou les simplifications mémorielles. Ici, le sel est en outre que l’auteur a choisi de littéralement ré-instruire une affaire que son propre arrière-grand-père avait eu à traiter en tant que magistrat colonial. À plus d’un siècle de distance, la lointaine flambée de Margueritte y trouve encore à susciter des questions nouvelles.

Un tel coup de semonce aurait-il pu donner le signal d’une réforme sincère des modes de colonisation ? Le fossé que l’événement révéla entre opinions coloniale et métropolitaine et le rôle alors joué, à Alger même, par une petite minorité « indigénophile » auraient pu le laisser espérer. La révolte n’inspira pourtant qu’un regain des pratiques expérimentées face aux grandes insurrections du siècle précédent : aggravation d’un droit d’exception, dépossession de masse, représailles collectives, « double peine » judiciaire et administrative… On le voit : les méthodes mêmes qui, avec des conséquences irréversibles, se développeront à grande échelle à partir des massacres de Sétif et de Guelma en 1945.

On retiendra aussi la subtile compréhension que l’auteur propose des ressorts du soulèvement de 1901. A la thèse officielle du « fanatisme » qui voulait écarter toute mise en cause des méthodes coloniales, il oppose les modes très expéditifs d’expropriation foncière qui s’étaient développés jusqu’à la veille de la révolte. Pour autant, en l’absence d’autre cadre idéologique ou d’organisation, cette résistance à la domination coloniale se manifesta d’abord par une réaffirmation conquérante de l’identité musulmane. Mais, l’humiliation presque « carnavalesque » par laquelle ce jihad local contraignit des Européens à se déshabiller, à endosser le burnous et à prononcer la formule arabe d’adhésion à l’islam déniait déjà, au moins symboliquement, toute légitimité à l’ordre colonial.

Christian Phéline cite Albert Camus pour mieux souligner ce qui fait la grandeur devant l’Histoire de toute révolte : lorsqu’une domination semble aussi inébranlable qu’injuste, les premiers à oser dire leur refus le paient parfois de leur vie, mais ce sont bien eux qui, en définitive, ouvrent la voie à un bouleversement qui puisse « s’étendre à tout ce qui, auparavant, était accepté ».

N’est-ce pas la leçon la plus actuelle que pouvaient laisser les insurgés de Margueritte ?